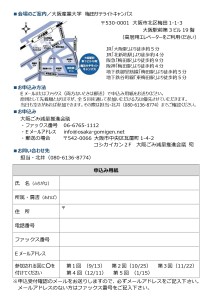

2019年度 ごみ減量市民リーダー養成連続セミナー 「ゼロ・ウェイストへの道」受講者募集

2019年08月02日

SDGsでも2030年までに廃棄物の排出量を大幅に削減することが明記され、ごみの減量は今や世界の人々の約束事です。そして目指すところは、ゼロ・ウェイスト=ごみや無駄をなくすこと。その実現に向けて動き出している国内外の事例を交え、多角的にごみゼロへの道を探ります。

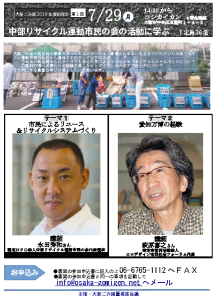

2019年度第1回研究会を開催します

2019年07月14日

1.日 時 2019年7月29日(月曜日)午後2時より

2.場 所 コシカイカン 4階会議室

住所:大阪市中央区瓦屋町1-4-2

3.講 師

永田秀和さん 認定NPO法人中部リサイクル運動市民の会代表理事

萩原喜之さん 特定非営利活動法人 エコデザイン市民社会フォーラム 代表

4.講演テーマ 「中部リサイクル運動市民の会の活動に学ぶ」

「廃棄物減量等推進員活動の手引き<実践編>」が完成

2019年03月30日

2018年度地球環境基金の助成を受けて「廃棄物減量等推進員活動の手引き<実践編>」が出来上がりました。

郵送料実費ご負担でお頒けいたします。

2018年度地球環境基金の助成を受けて「廃棄物減量等推進員活動の手引き<実践編>」が出来上がりました。

郵送料実費ご負担でお頒けいたします。ごみ減量市民交流会2019を開催しました。

2019年02月10日

2019年2月7日、大阪産業大学梅田サテライトキャンパスにて「ごみ減量市民交流会2019」を市民、行政職員、事業者77名の参加で開催しました。

事例報告2 守口市から「学びを力に行動を起こす-3R低炭素社会検定への挑戦から新たなチャレンジへ-」

第1分科会 「廃棄物減量等推進員の活性化」

第2分科会 「市民・事業者・行政の連携」

第3分科会 「食品ロスをなくすには」

第4分科会 「紙のリサイクルをすすめるには」

第5分科会 「イベントでのごみゼロ」

第6分科会 「びんのリユース・リサイクル」

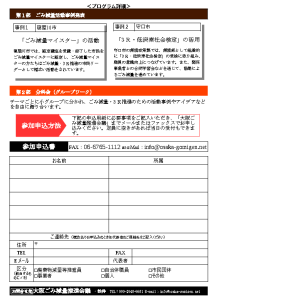

ごみ減量市民リーダー養成連続セミナー第2回(2018年10月24日)での質問票への回答

2018年11月27日

第2回「収集運搬~収集業務の現場から」で、受講者から出された質問表に対する講師からの回答が届きましたの掲載します。

【質 問】

・分別収集などのテスト実施について、テストする地域はどのように決めているのか

【回 答】

・平成4年10月にテスト実施により開始となった「資源ごみ収集」については、当時、城北環境事業センター(鶴見区)に、鶴見リサイクル選別センターが建設されることとなっており、城北環境事業センターへの搬入が可能な地域として、北区・都島区・鶴見区をテスト実施区として選定しております。

・平成13年10月にテスト実施により開始となった「容器包装プラスチックごみ収集」については、舞洲工場及び住之江工場に容器包装プラスチックごみ中継施設が建設されることとなっており、当時、普通ごみ等を当該工場に搬入していた此花区・住之江区・住吉区をテスト実施区として選定しております。

・平成25年2月にテスト実施により開始となった「古紙・衣類分別収集」については、排出状況等の把握、調査、検証に必要な地域特性(商業地・住宅地)や世帯数等を考慮し、北区・都島区・中央区・浪速区・東成区・生野区をテスト実施区として選定しております。

【意 見】

・古紙・衣類として出されている段ボールについて、ひもで束ねて出すと引取り先の業者のところでひもをほどく作業が生じることやそのひも自体がごみとなってしまうので、段ボールを箱に折りたたんだ段ボールを入れて出すのが良いのでは。

【回 答】

・大阪市の排出ルールでは、「粘着テープ・カーボン紙(宅配伝票など)をはがし、10枚程度を折りたたみ、ひもで束ねてお出しください。」となっております。

段ボールを箱にして、折りたたんだ段ボールを入れて排出された場合、その中に、その他紙などが混入されると、リサイクルに支障をきたすなどといった理由から、収集できないこともあります。基本的には大阪市の排出ルールでお出しいただくこととしておりますが、高齢者等、ひもで束ねることができない方については、事前にお住まいを担当する環境事業センターへご連絡していただき、状況把握したうえで、中身の見えるごみ袋でお出しいただくなどの柔軟な対応をしていくこととしています。

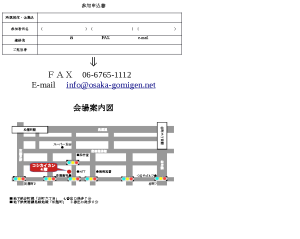

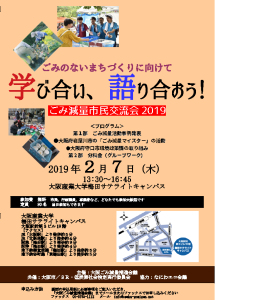

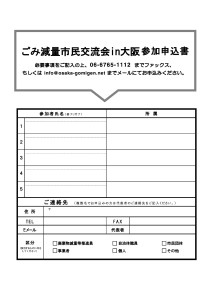

ごみ減量市民交流会2019のご案内

2018年11月20日

大阪府および近隣府県各市町村の廃棄物減量等推進員、自治体のごみ減量担当職員、ごみ問題に関心のある市民、事業者などが一堂に会し、「ごみゼロ大阪」に向けた情報交換・意見交換を行う催しです。

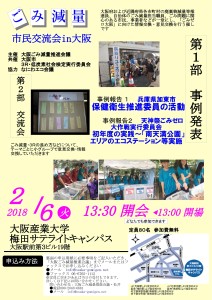

1.開催日 2019年2月7日(木) 午後1時30分~4時45分

2.会場 大阪産業大学梅田サテライトキャンパス レクチャールーム AB (大阪市北区梅田1-1-3 大阪駅前第3ビル19階)

3.主催団体等 主催 大阪ごみ減量推進会議 共催 大阪市 3R・低炭素社会検定実行委員会 協力 なにわエコ会議

4.名称 ごみ減量市民交流会2019

5.対象者、定員 大阪府および近隣府県各市町村の廃棄物減量等推進員、市町村ごみ減量担当職員、市民団体、事業者、3R・低炭素社会検定合格者など80名

6.内容

第1部 事例発表

事例報告 1 大阪府寝屋川市「「ごみ減量マイスター」の活動」

事例報告2 大阪府守口市 「「3R・低炭素社会検定」の活用」

第2部 交流会 ごみ減量・3Rの進め方などについて、テーマごとに小グループで意見交換・情報交換していただきます。

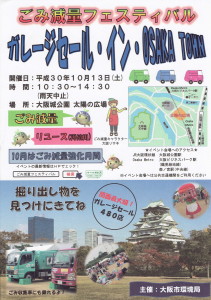

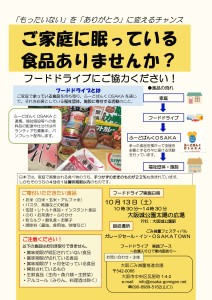

2018年10月13日ごみ減量フェスティバル「ガレージセール・イン・OSAKA TOWN」に出展します

2018年09月22日

実施内容 1. 紙すき体験 2. トイレットペーパーの純パルプvs古紙当てクイズ 3. パネル展示 4. 「私のごみ減らし宣言」 5. 再生品の配布 (以上古紙流通安定協会、関西製紙原料事業組合との共同出展) 6. フードドライブ受付実験

ごみ減量市民交流会in大阪2018が開催されました(2018年2月6日)

2018年02月27日

2月6日に、ごみ減量市民交流会in大阪2018が開催されました。

事例発表の1として、兵庫県加東市の眞海秀成生活課長から同市の保健衛生推進委員の活動について、紹介いただきました。

また、事例発表の2として、天神祭ごみゼロ大作戦実行委員会の岡見厚志事務局長から、天神祭のごみゼロをめざす初年度の実践について、報告していただきました。

そのあと、「廃棄物減量等推進員の活性化」「イベントでのごみゼロ」「食品ロスをなくすには」「紙のリサイクルをもっと-雑がみの資源化など」「資源集団回収・コミュニティ回収をすすめるために」「ガレージセール・環境フェア等のバージョンアップ」の6つの分科会に分かれて交流会をおこない、それぞれの課題の解決に向けて意見交換を行いました。

2017年度第1回研究会「フードロス(食品廃棄)を減らすために」開催

2017年11月26日

2017年11月22日、2017年度第1回の研究会「フードロス(食品廃棄)を減らすために」が開催されました。参加者は31名でした。講師は日本チェーンストア協会関西支部参与の斎藤敬さん。自らもイズミヤに所属する流通事業者でありながら、大局的な立場から食品ロス削減に向けた取組みのご報告やご提言をいただき、大変有意義な催しとなりました。

斎藤さんはまず、「消費者の購買動機が家庭内の食品ロスを増やすことがある」と問題提起。たとえば、スーパーが見込み違いで大量に仕入れたグレープフルーツを、通常の半額の「2個100円」で販売し、これはお得だと6個買ったけれども、食べきれず2個腐らせてしまった。「このケースはスーパーで発生する食品ロスが家庭に移っただけで、意味がない。販売戦略に惑わされず賢い買い物を」と呼びかけます。店舗側でも、いくつかの商品をテープでひとまとめにして売る「バンドル販売」をやめて「よりどり」に変えるなど、食品ロスが出にくい売り方を模索しているといいます。

次に、消費期限と賞味期限の違いを説明したうえで、「消費期限についても賞味期限についても、正しい保存場所・状態を守らないと、食中毒のリスクが発生するだけでなく食品ロスの原因になる」と指摘しました。

さらに、大量の食品ロスが発生する要因と言われている業界の3分の1ルールについても言及。平成25年度に一部の品目で、納品期限を賞味期限の3分の1から2分の1にするパイロットプロジェクトを実施したものの、対象品目が少なすぎて廃棄量や返品率ーの効果は見えにくかったそうです。現在は、京都市で同様の社会実験が行われています。斎藤さんは、「3分の1ルールを変更するには、流通事業者だけでできることは限界がある。メーカーも消費者も協力していくことが必要」と話されました。

(幹事 北井弘)